|

Télécharger :  |

L’état gazeux

I. Du

macroscopique au microscopique

Echelle macroscopique à Echelle à taille humaine, de l’ordre du

mètre

Echelle microscopique à grandeur de l’ordre du micromètre

è Voir

simulateur Avogadro - Ampère

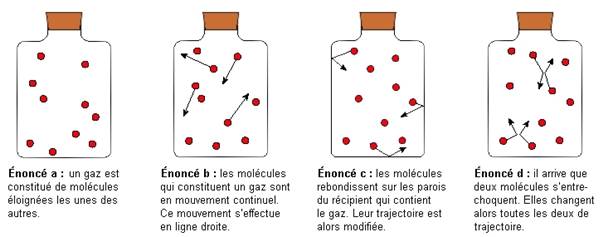

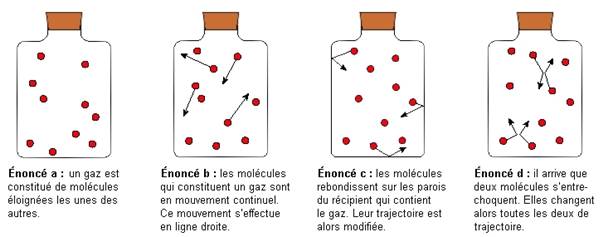

1. Description d’un gaz à l’échelle microscopique

2. Nécessité d’une définition macroscopique

Il est impossible de décrire le mouvement de

chacune des molécules ou de chacun des atomes constituant un gaz.

On décrit un gaz en utilisant les grandeurs

macroscopiques suivantes :

- La température du gaz : elle peut se

mesurer à l’aide d’un thermomètre et s’exprime en Kelvin ou en degré

Celsius.

- Le volume du gaz : c’est le volume

du flacon qui emprisonne le gaz. Il s’exprime en litre (L) ou en mètre

cube (m3) (rem : 1 L = 1 dm3 ou 1 mL = 1cm3).

- La quantité de matière du gaz : elle

s’exprime en mole.

- La pression du gaz : elle s’exprime

en pascal (Pa) (voir paragraphe suivant).

II. Notion de

pression

1. Force pressante

Un gaz exerce une force pressante sur les parois

du récipient qui le contient. Cette force est toujours perpendiculaire à la

paroi.

Si S est la surface sur laquelle un gaz exerce

une force pressante F, la pression P du gaz est donnée par :

Avec P en pascal (Pa), F en newton (N) et S en

m².

è Ex

10 p 286

L’unité de la pression est le pascal (Pa). On

utilise aussi souvent le bar : 1 bar = 105 Pa. |

|

La pression atmosphérique est égale à 1,013x105 Pa au niveau de la mer.

è Ex

11 p 286

2. Interprétation de la pression d’un gaz

è Voir

document 3 du poly

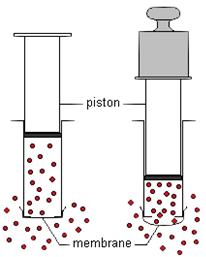

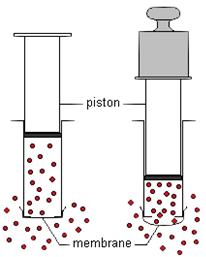

Quand on comprime un gaz, le volume disponible

pour ses molécules diminue. Les chocs des molécules sur les parois du

récipient contenant le gaz sont plus fréquents.

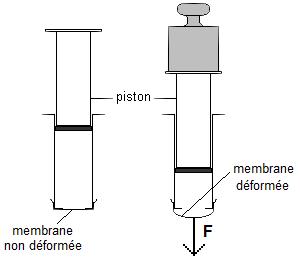

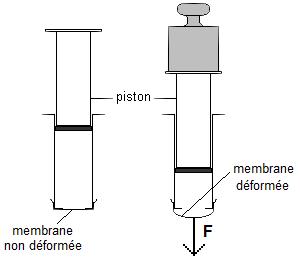

Sur le schéma ci-contre, la membrane se bombe

dans le sens où les chocs moléculaires sont les plus fréquents. Ces chocs sont

d’autant plus fréquents que la pression du gaz est grande.

La forme de la membrane est donc liée à la

pression du gaz à l’intérieur de la seringue et à la pression du gaz à

l’extérieur. La membrane se bombe dans le sens où la force pressante a la

plus grande valeur. |

|

La valeur de la force pressante s’exerçant sur

une surface est égale à la différence des valeurs des forces pressantes

s’exerçant de part et d’autre de la surface.

On mesure la pression avec un manomètre.

III. Notion d’état thermique

Comment réalise-t-on une mesure de

température ?

- On met le thermomètre en contact avec le liquide

le gaz ou le solide dont on veut prendre la température.

- On attend que la température du thermomètre se

stabilise avant de lire la température. C'est-à-dire qu’on attend l’équilibre

thermique.

Définition de l’équilibre thermique : On atteint l’équilibre thermique quand deux corps en contact son à la même

température. Il faut un certain temps pour atteindre cet équilibre.

De nombreux phénomène peuvent renseigner sur

l’état thermique d’un corps :

- La dilatation : le liquide d’un

thermomètre subit une variation de volume en fonction de la température.

- Le rayonnement : tout corps émet un

rayonnement qui dépend de sa température.

- La résistance électrique : la

résistance de certains dipôles électriques varie en fonction de la

température.

è Ex

20 p 287