Menu Lycée Collège Et Plus

|

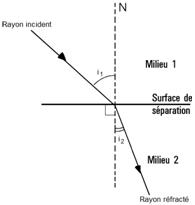

Partie 1 : exploration de l’espace Chapitre 3 : Messages de la lumière Expérience de cours : tasse + pièce + eau + caméra. 1. Etude de la réfraction 1.1.Définition Définition : La réfraction est le changement de direction que subit un rayon lumineux quand il traverse la surface séparant deux milieux transparents différents (par exemple l’air et le verre). Définition : Chaque milieu transparent (qui laisse passer la lumière) est caractérisé par son indice de réfraction noté n. L’indice de réfraction du vide (et de l’air) est égal à 1. L’indice de réfraction d’un

milieu transparent est égal à Exemples : indice du verre : 1,5 ; indice de l’eau 1,33 ; indice de l’air : 1 ; indice du diamant : 2,42. Remarque : l’indice de réfraction d’un milieu est toujours supérieur à 1. 1.2.Lois de Descartes

Loi des angles pour la réfraction : Un rayon lumineux arrivant avec un angle d’incidence i1 à la surface de séparation de deux milieu transparent subit un changement de direction : le rayon sort de la séparation avec un angle de réfraction i2 tel que :

2. Nature de la lumière 2.1.Dispersion de la lumière Comment peut-on expliquer la présence d’un arc en ciel dans

le ciel ? Expérience de cours :

On déduit de cette expérience que la lumière blanche est composée de plusieurs couleurs appelées radiations. C’est une lumière polychromatique. Le prisme permet de séparer les différentes radiations qui composent la lumière blanche. On dit que le prisme disperse la lumière. 2.2.Radiations lumineuses Définition : La lumière qui ne peut pas être décomposée par un prisme est appelée lumière monochromatique. Définition : Une lumière monochromatique est constituée d’une radiation caractérisée par sa longueur d’onde notée λ (lambda) et ayant pour unité le mètre. Exemple : une longueur d’onde λ = 720 nm caractérise une radiation correspondant à une lumière monochromatique rouge. A FAIRE : observer le spectre projeté au tableau, et vérifier à quelle couleur correspond la longueur d’onde de 440 nm. Qu’appelle-t-on lumière visible ? A quelles longueurs d’ondes correspond-elle ? (400-800nm) Définir une radiation U.V., puis une radiation I.R. è L’œil humain permet de voir les radiations comprises entre 400nm (violet) et 800nm (rouge). Définition : Une radiation ultraviolette est une radiation de longueur d’onde inférieure à 400 nm, qui ne peut pas être vue par l’œil humain. Définition : Une radiation infrarouge est une radiation de longueur d’onde supérieure à 800 nm, qui ne peut pas être vue par l’œil humain. 3. Interprétation de l’expérience du prisme La lumière traversant le prisme passe de l’air verre puis du verre à l’air. Elle subit donc deux fois le phénomène de réfraction. L’indice de réfraction d’un milieu dépend de la longueur d’onde de la radiation qui le traverse. Ainsi les différentes radiations de la lumière blanche ne sont pas déviées de la même façon au passage dans le prisme et sont donc séparées. 4. Les spectres d’émission et d’absorption 4.1.Spectres d’émission è Voir présentation power point Spectres continus d’origine thermique : Un corps chaud (solide, liquide ou gaz à forte pression) émet une lumière polychromatique dont le spectre est continu. Plus la température est élevée, plus le spectre s’enrichit en radiations de faible longueur d’onde (bleues et violettes). è Voir présentation simulateur de spectres Spectres de raies : Un gaz excité (par exemple par des décharges électrique) émet une lumière polychromatique dont le spectre est un ensemble de radiations monochromatiques appelé spectre de raies. Ces radiations sont caractéristiques des entités chimiques constituant le gaz. 4.2.Spectres d’absorption è Voir présentation power point Bandes d’absorption de solutions colorées : Lorsqu’une lumière blanche traverse une solution colorée, son spectre présente des bandes noires : elles correspondent aux couleurs absorbées par la solution. Le spectre ainsi obtenu est appelé spectre de bandes d’absorption. Les bandes d’absorption nous renseignent sur les substances présentes dans la solution colorée. è Voir présentation simulateur de spectres Raies d’absorption caractéristiques d’un atome ou d’un ion : Lorsqu’une lumière blanche traverse un gaz à faible pression, son spectre présente des raies noires : elles correspondent aux radiations absorbées par les espèces chimiques présentes dans le gaz. Le spectre ainsi obtenu est appelé spectre de raies d’absorption. Les raies d’absorption sont caractéristiques des espèces chimiques présentes dans le gaz. Remarque : Lorsqu’elle est éclairée, une espèce chimique (molécule, atome ou ion) ne peut absorber que les radiations qu’elle est capable d’émettre. Ces radiations sont caractéristiques de cette entité chimique : elles en constituent la signature. 5. Application à l’astrophysique è Voir spectre du soleil Voir TP de physique n°5. Le spectre du soleil peut être décrit comme étant la superposition d’un spectre d’émission continu et de raies noir d’absorption.

Le même principe peur être appliqué pour déterminer la composition de l’enveloppe gazeuse d’autres étoiles de l’univers. |

||||||||||